Le vice-président de Villeneuve Construction indique avoir conclu son année à titre de président de l’Association des constructeurs de routes de l’Ontario de manière satis-faisante. Son leadeurship aurait permis à l’Association de réaliser des progrès significatifs en matière de communication avec, entre autres, le gouvernement.

Il est très content de son année de travail à titre de président d’ORBA (Ontario Road Builder’s Association), d’avoir été à la tête d’un conseil d’administration de 21 personnes, soit 22 avec le président, ce qui n’est pas toujours facile à gérer. Surtout qu’il s’agit d’un boys’ club. Aucune femme ne fait partie du conseil d’administration de l’Association à l’exception de l’administratrice en chef.

Selon les statuts et règlements de l’Association, un président est nommé seulement pour une période de 12 mois. L’une des réalisations les plus marquantes de l’année de sa présidence aura été de mettre le Nord sur la carte et au coeur des décisions. Conscient des avantages qui viennent avec le titre de président, l’entrepreneur local avait très bien identifié cette lacune et c’est pour cette raison qu’il avait accepté le poste.

« Un an, c’était court, mais je sors de là quand même assez satisfait et la tête haute. C’est certain que les choses ne se font pas instantanément, mais une chose pour laquelle je suis confiant, c’est que le Nord est plus sur la map qu’il l’était ! Je voulais promouvoir la sécurité de la route 11 et la développer. Les ministères ont nommé la route 11 plus que jamais, donc ça va être de continuer », a indiqué Mario Villeneuve lors de son passage à l’émission L’info sous la loupe sur les ondes de CINN 91,1, ajoutant qu’il demeure au conseil afin de s’assurer que la route 11 demeure au coeur des décisions.

Sous sa direction, l’Association a également renforcé ses partenariats avec le gouvernement provincial. Mario Villeneuve a joué un rôle clé dans la promotion des intérêts de l’industrie de la construction routière auprès des décideurs politiques. Toutefois, lors de son mandat, il a dû composer avec un changement de ministre responsable des Transports.

Le portefeuille est passé de Caroline Mulroney à Pradmeet Sarkaria, un sikh, avocat de formation de 35 ans. « Le nouveau ministre était très très, bin terre à terre. Et, à la convention, quand il est monté sur la scène devant 1000 personnes, il m’a pointé du doigt et a dit : “ Mario, je vais aller te voir à Hearst ”. »

Lors de son passage à L’info sous la loupe en février 2023, en début de mandat, Mario avait indiqué que l’Association n’était pas assez visible à Queen’s Park ! « Je pense que l’un de mes plus gros accomplissements aura été d’avoir réussi à améliorer la relation entre le gouvernement et notre Association. Avant, il y avait des froids et des confrontations, puis à la fin, on avait de bonnes réunions. Et, juste à titre d’exemple, lors de notre convention il y a deux semaines, on avait 68 délégués du ministère des Transports et ça, c’était du jamais vu avant. »

Projet de route 2 +1

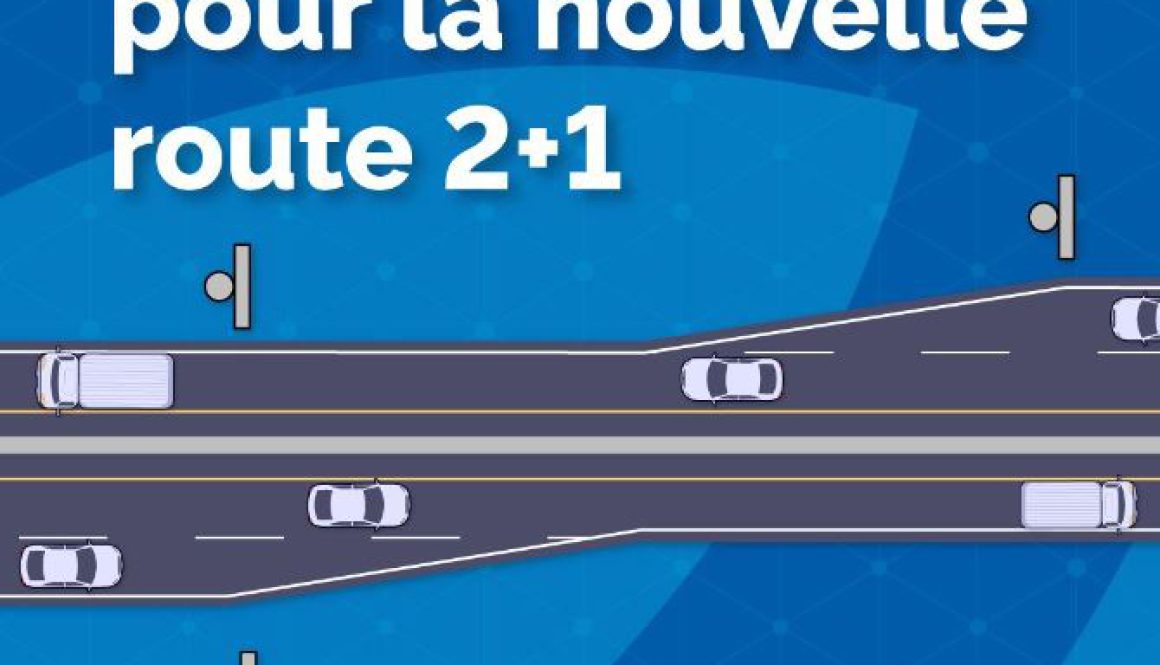

Il faut maintenant espérer que le renforcement des connaissances du Nord auprès des principaux décideurs politiques permettra de faire progresser les projets et la sécurité, entre autres, sur les routes 11 et 17. « Il va y avoir le projet pilote que j’ai bin confiance qui va avoir lieu dans le coin de Temagami. C’est le projet de trois voies avec une barrière dans le milieu, donc les voitures en sens contraire ne pourront pas traverser sur la voie inverse. Ça existe en Europe, c’est même très commun. »

Fermeture de routes

Un autre dossier qui faisait sortir de la fumée des oreilles de Mario Villeneuve c’est la piètre qualité des routes pendant la saison hivernale. « Il n’a pas trop neigé cet hiver, mais je lèverais mon chapeau aux contracteurs qui prennent soin des routes. Au début de l’hiver, on a eu des tempêtes et le chemin n’a pas fermé une fois. Le ministère a fait en sorte que l’entrepreneur fasse sa job. J’espère quand y va neiger que ça va continuer comme ça. »

Assurer l’avenir

Pour l’année 2024, la présidence d’ORBA est assurée par Andrew Weltz de Bauer Foundations Canada inc., une entreprise pancanadienne ayant pied-à-terre dans la région de Toronto. « Andrew c’est rendu un ami, un gars de mon âge, qui a trois beaux enfants, donc on a beaucoup en commun et il est très aux faits, à 100 %, des problèmes qu’on connait dans le Nord. Et ce qu’il y a de beau dans tout ça, le prochain qui devrait être nommé, c’est un autre gars du Nord, de Sudbury, donc il devrait y avoir un suivi sur les dossiers que j’ai engagés, et de toute façon, je demeure à la table », dit-il, rassurant.

ORBA est une association qui existe depuis 1927, soit depuis 97 ans, basée à Mississauga, et gérée par un conseil d’administration de 22 directeurs provenant du milieu de la construction, des quatre coins de l’Ontario. Villeneuve Construction en a toujours été membre et ça fait maintenant 10 ans que Mario Villeneuve est le représentant du Nord de l’Ontario.