Une nouvelle chambre à double vocation à l’hôpital de Kapuskasing : le bariatique et le palliatif

Le Projet Palliatif + de l’hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing prend forme. Grâce au financement du comité coopératif régional de la Caisse Alliance, une chambre de soins palliatifs et de soins bariatriques est en cours de préparation.

_______________________

Andréanne Joly – IJL – Réseau.Presse – Le Voyageur

Il s’agit de deux services en demande croissante, précise l’infirmière en chef de l’hôpital Sensenbrenner, Lucie Lamontagne.

Dans la dernière année, la chambre a accueilli graduellement l’équipement bariatrique (lève-personne, lit et chaise plus larges). Lucie Lamontagne estime que cet équipement occupe la moitié d’une chambre à quatre lits. La chambre a permis deux séjours, chacun de 4 à 6 semaines.

Il reste à veiller à l’élargissement de la salle de bains et de la porte, pour l’instant trop étroites. L’aménagement de la chambre pour « la rendre plus accueillante » est aussi à la liste des choses à faire, ajoute Lucie Lamontagne.

Soins palliatifs

La chambre bariatrique sera donc, aussi, une chambre de soins de fin de vie — la deuxième pour l’hôpital de 53 lits.

Une première chambre vouée aux soins palliatifs a été ouverte en 2017 à l’hôpital de Kapuskasing « grâce aux généreuses contributions du Club Rotary », a rappelé l’infirmière en chef lors de l’annonce du projet, en décembre.

Cette seule chambre ne suffit cependant plus à la demande. Dans la dernière année, précise Mme Lamontagne, 28 patients sont décédés dans la chambre et 37 ailleurs dans l’hôpital. Certains auraient pu aussi se retrouver dans la chambre, plus grande, pour accueillir les proches.

De telles situations forcent le personnel à décider quel patient en fin de vie — et quelle famille — y aura accès. Un processus lourd « pour les patients, les familles et le personnel », et qui engage le personnel médical, infirmier et administratif.

« C’est très difficile de départager », a admis Mme Lamontagne en entrevue au Voyageur. Heureusement, « il y a des familles qui décident de ne pas y aller. Ça rend la décision plus facile. »

La Caisse, alliée de la Fondation

La Fondation de l’Hôpital Sensenbrenner a annoncé le projet Palliatif + en décembre à la Caisse Alliance de Kapuskasing, qui a injecté les 111 000 $ nécessaires pour mener le projet à bien.

Ce don s’ajoute aux des 200 00 $ engagés depuis 2018 par l’entremise du comité coopératif régional de la Caisse Alliance. Ce nouveau don fait de la Caisse le second donateur en importance de la Fondation, derrière un bienfaiteur anonyme qui a jusqu’ici versé plus de 2 millions $ aux campagnes de l’hôpital et de sa Fondation, selon la gestionnaire de projets pour la Fondation, Mireille Dubosq.

« De telles contributions financières ont permis d’offrir de nouveaux services à nos patients ainsi que d’améliorer la qualité des soins », a rappelé en conférence de presse la directrice générale de l’hôpital France Dallaire, citant la tomodensitogramme, l’appareil de mammographie, le nouvel équipement d’échographie, le nouveau bloc opératoire, les services de chirurgie du cancer du sein et les rénovations de la pharmacie pour continuer d’offrir les services de chimiothérapie.

Maintenant, la Fondation s’attaque à l’aménagement d’une salle de naissance, qui prévoit un lit chauffant Panda et de la pouponnière, plus près des chambres de maternité.

BOITE DE TEXTE

« Une chambre palliative est généralement conçue pour offrir confort, soutien et dignité au patient pendant ses derniers moments de vie, à sa famille et ses amis. Elle permet aux familles de se réunir en privé. »

– Lucie Lamontagne, infirmière en chef, hôpital Sensenbrenner

BOITE DE TEXTE

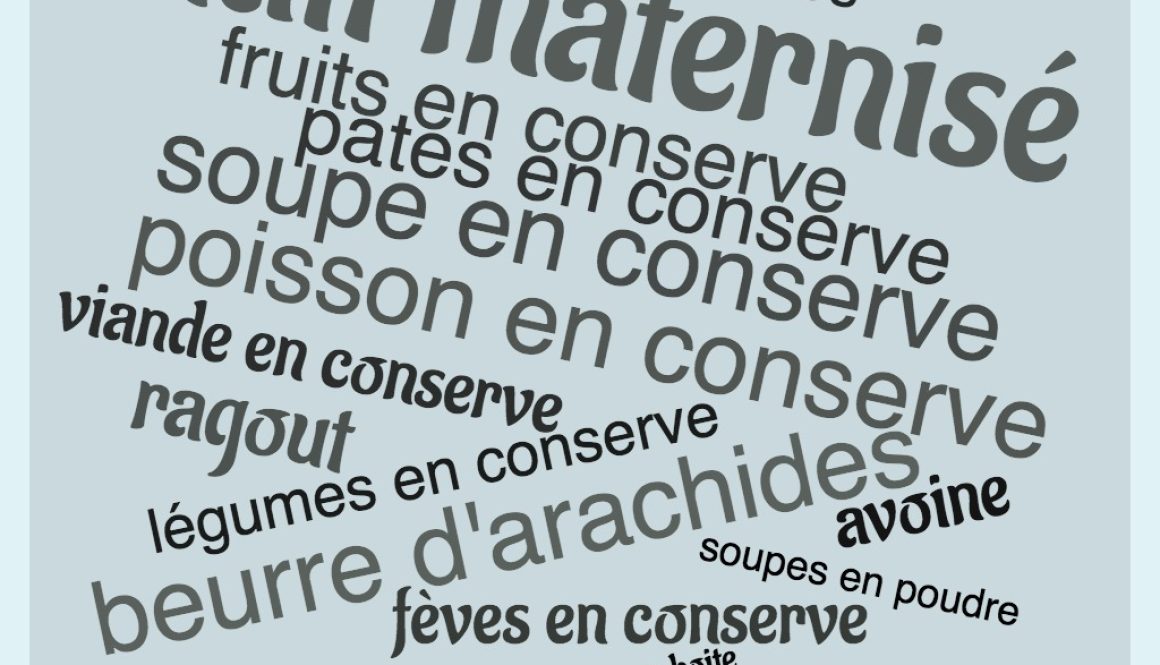

Selon Statistiques Canada, 26,1 % des Ontariens de 18 ans et plus étaient considérés comme des personnes obèses selon les données de 2018. Au Canada, plus des deux tiers des adultes souffrent d’embonpoint ou d’obésité.

Photos : Hôpital Sensenbrenner